西柏坡時期的馬列學院:中共中央“高級黨校”的奠基與初創

發布時間:2025-09-30 17:56:35 人氣:181

中共中央于1948年秋季決定恢復建立高級黨校,最初定名為“馬列學院”。此時中國革命正處于歷史轉折點,人民解放軍轉入戰略反攻,奪取全國勝利的局面已然形成。隨著解放區不斷擴大,黨的中高級干部理論素養亟待提高,毛澤東在九月會議上特別強調:“我黨的理論水平,必須提高一步。”這一指示直接催生了馬列學院的創建,選址最終確定在地處太行山腹地的西柏坡附近。

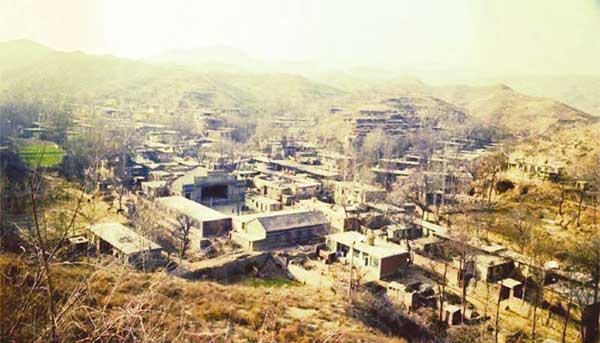

馬列學院的創辦標志著中國共產黨在奪取全國政權前夕對理論建設的前瞻性布局。1948年11月8日,馬列學院第一期學員在李家溝口村正式開學,這個位于西柏坡東北方向約十公里的小山村,從此承載起培養黨的理論骨干的特殊使命。劉少奇在開學典禮上明確指出:“我們要提高黨的干部的理論水平,使各方面的工作做得更好。”這番話道出了創辦馬列學院的戰略意義。

首任院長由劉少奇親自兼任,體現了黨中央對黨校工作的高度重視。副院長陳伯達、教育長楊獻珍共同承擔具體教學管理工作。學院最初僅設兩個班,學員共計108人,這些經過嚴格選拔的干部平均年齡不足三十歲,卻都已具備豐富的革命實踐經驗。他們中有久經沙場的軍事指揮員,也有從事地方工作的領導干部,共同特點是都具備培養為理論骨干的潛質。

教學條件極為簡陋,卻創造了令人驚嘆的教學成果。學員們住在農民騰出的土坯房里,在樹蔭下、打谷場上聽課,用膝蓋當課桌記筆記。就是在這樣的環境中,他們系統研讀了《共產黨宣言》《國家與革命》等馬克思主義經典著作。著名學者周文、何其芳、艾思奇等都曾在此執教,他們自編教材,用通俗易懂的語言闡釋深奧的理論問題。

課程設置注重理論與實踐相結合。除了馬克思主義基本原理外,還開設了中國革命史、黨的建設等課程。毛澤東的《將革命進行到底》《論人民民主專政》等著作成為學員重點學習的內容。教學方法強調自學為主與集體討論相結合,每天保證六小時學習時間,晚上則分組討論,常常爭論到深夜。這種學習方式極大地提高了學員的理論思維能力和解決實際問題的能力。

1949年3月,黨的七屆二中全會在西柏坡召開,馬列學院部分學員列席會議,第一時間領會了全會精神。全會提出的“兩個務必”重要思想,立即成為學院教學的核心內容。此時,隨著平津戰役勝利結束,北平和平解放,黨中央決定遷往北平,馬列學院也隨同轉移。1949年4月,學院師生離開李家溝口村,遷往北平碧云寺,繼續完成第一期學員的培養工作。

西柏坡時期的馬列學院雖然只存在短短五個月,卻在黨的干部教育史上寫下濃墨重彩的一筆。這一時期培養的學員后來大多成為各條戰線的領導骨干,為新中國建設作出了重要貢獻。更為重要的是,學院創立過程中形成的辦學理念和教學傳統,為后來中共中央高級黨校(今中共中央黨校)的建立與發展奠定了堅實基礎。

馬列學院的創辦實踐充分證明,中國共產黨始終將思想理論建設擺在突出位置。在西柏坡這個中國革命最后的農村指揮所,黨的領導人不僅運籌帷幄決勝千里,而且高瞻遠矚地規劃了執政后的干部培養工作。這段歷史至今仍給人以深刻啟示:理論上的成熟是政治上堅定的基礎,注重理論學習是我們黨不斷從勝利走向勝利的重要法寶。

當我們回望西柏坡時期的馬列學院,看到的不僅是一段艱苦辦學的歷史,更是一個政黨在歷史轉折關頭展現出的遠見卓識。在條件極其簡陋的農村環境里,中國共產黨已經為執政后的理論建設和干部培養繪就了藍圖。這段歷史充分證明,注重理論武裝、加強干部教育,是我們黨領導革命和建設事業不斷取得勝利的重要保證。

作者單位:西柏坡黨校

上一篇:西柏坡:從“退還慰問品”看新時代黨性教育的深層邏輯

下一篇:西柏坡紅色教育:從預算報告看從嚴治黨的歷史源頭