以鏡頭為武器記錄抗戰——羅光達

發布時間:2023-05-09 09:43:43 人氣:1307

羅光達(1918—1997),浙江湖州南潯鎮人,15歲離開南潯到上海洗染店當學徒。他利用業余時間補習文化,結識了中共地下黨員,從此走上革命道路。

1936年,羅光達參加上海文化界抗日救亡運動,接觸到照相機,1938年赴延安參加革命,先進入陜北公學學習,隨后加入中國共產黨。

同年12月,羅光達隨彭真到晉察冀軍區后,便向部隊首長表示“想到前線去作戰”。聶榮臻司令員對他說:“打日本有用槍桿子的,也有用筆桿子的,照相機也是一種武器,同樣可以殺傷敵人,消滅敵人。”在聶榮臻的安排下,羅光達拜“中國第一紅色攝影師”沙飛為師,系統學習攝影技術,成為晉察冀軍區第二名隨軍攝影記者。

1939年春節,羅光達幫沙飛整理在晉察冀根據地拍攝的照片,并舉辦了晉察冀軍區第一個攝影展覽——“沙飛新聞攝影展”,得到群眾、戰士和部隊首長的稱贊。展覽結束后,晉察冀軍區正式成立攝影科,沙飛任科長,羅光達任攝影記者。

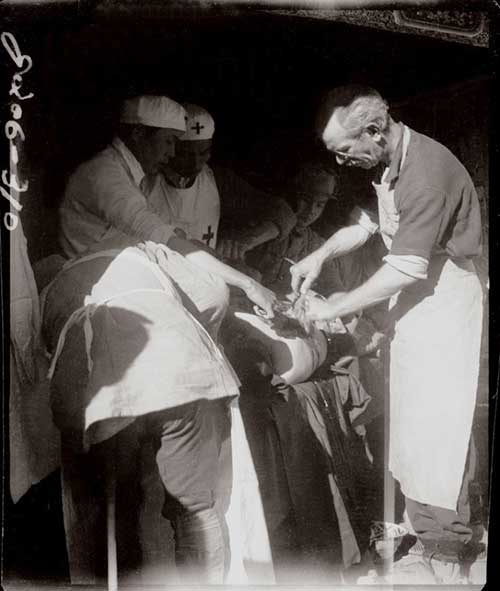

10月,日軍對晉察冀邊區發動大規模冬季大“掃蕩”。羅光達跟隨八路軍采訪,行進至孫家莊小廟時,他看到來自加拿大的醫生白求恩正在帶領醫療團隊對傷員展開緊急搶救。在用門板搭起的手術臺上,白求恩神情嚴肅,緊握手術刀在給傷員認真做手術,這一幕激發了羅光達的拍攝沖動。后來羅光達回憶:我見到這生動的場面,立即選擇最佳拍攝點。這一天天氣格外晴朗,我不失時機地抓拍了白求恩和整個醫療隊活動的各個瞬間,重點拍攝了白求恩在手術臺前緊張地搶救傷病員為他們做手術的鏡頭。手術涉及的人物不止白求恩一個,但由于羅光達對拍攝角度、相機參數等的選擇,使其他人的形象都“隱藏”在了屋頂的陰影中,各人物形象的詳略通過光的調度顯得層次分明,白求恩的典型形象得以凸顯。

抗日戰爭時期,羅光達是“遇到作戰就拍攝戰斗場面,遇到戰斗間隙就拍攝部隊休整,在地方,就拍攝群眾參軍參戰支援前線、抗戰勤務、民主政權建設、文化教育等。”先后拍攝了《朱德在馬上》《太行山上》《金頂妙峰山的哨兵》《白求恩在前線搶救傷員》等一批珍貴的歷史文獻照片。

來源:中共湖州市南潯區委黨史研究室

上一篇:開國上將朱良才的家風

下一篇:一臺收音機,收聽解放之音